2階建て以上の住宅だと、上下階の移動のために必要となるのが階段です。

普段は何気なく使用している階段ですが、実は階段にもいろいろな種類やデザインが存在します。階段の配置は生活動線に大きく影響したり、デザインにこだわることでインテリアの一部としても楽しむことができるなど、階段も家づくりにおいてしっかりと考えるべきポイントの1つ。

そこで、階段の各パーツの名称や、配置によるメリット・デメリット、形状やデザインの解説など、“階段の基礎知識”について前編・後編にわたり詳しくご紹介していきます!

今回の~前編~では、階段の各パーツの名称と配置によるメリット・デメリットについて解説します。

階段について考える前に!おさえておきたい各パーツの名称

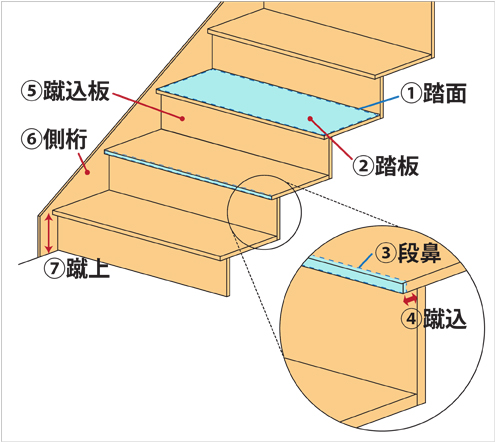

階段のパーツにはそれぞれ名称があることはご存知でしょうか?まずは、家づくりにあたっておさえておきたい各パーツの名称をご紹介します!

①踏面(ふみづら)

階段で上り下りするときに足を乗せる面を踏面と呼びます。足を乗せる面の奥行きを指す場合もあります。

建築基準法では、一般的な住宅の階段の踏面は奥行き15㎝以上が必要とされています。

②踏板(ふみいた)

踏板とは足を乗せる部分の板のことで、段板(だんいた)とも呼ばれています。

③段鼻(だんはな)

踏み板の先端部分を段鼻といいます。滑り止めなどを付ける場合は、段鼻につけるのが一般的です。

④蹴込(けこみ)

段鼻の先端の垂直ラインから下段踏板の奥までの奥行きを蹴込と呼びます。

この部分が長いと足が引っかかりやすくなってしまうため、一般的に蹴込寸法は30㎜以下が良いとされています。

⑤蹴込板(けこみいた)

階段の踏板と踏板を垂直につなぐ板を蹴込板と呼びます。蹴込板には、つまずきや物の落下を防止したり、階段の上り下りの恐怖心を和らげる役割があります。

⑥側桁(がわげた)

側桁とは階段の両側に斜めに通った板で、踏板や蹴込板を両側から支える役割があります。側桁を用いた階段を側桁階段といいます。

⑦蹴上(けあげ)

階段の1段の高さを蹴上といいます。

建築基準法では、一般住宅の階段の蹴上げを23㎝以下と定めていますが、最低限の基準のため、角度にすると約57度と急勾配になります。しかし近年では、バリアフリー基準の住宅が多く、小さい子どもから高齢者まで幅広い世代の方が安心・安全で快適に生活できる高さで設計されています。蹴上が低い方が楽に階段を上がれますが、その分段数が多くなり面積を占有してしまいます。

暮らし方を左右する!階段の配置別メリット・デメリット

暮らし方を左右する階段の配置。階段の配置は主に『ホール』と『リビング』の2つに分けられます。それぞれの特徴と、メリット・デメリットを解説します。

ホール階段

ホール階段とは、玄関ホールや廊下に設置した階段のこと。

パブリック空間とプライベート空間をしっかりと区別することができるため、家族それぞれのプライバシーを重視できます。玄関近くに階段があることで、帰宅してから自分の部屋へとスムーズに行くことができますが、一方で家族が顔を合わせる機会が減ってしまうことも。

リビング階段

リビング内に設置された階段をリビング階段といいます。リビングを通らないと2階に上がることができないため、自然と家族が顔を合わせる頻度が高くなり、コミュニケーションの機会を増やすことができます。吹き抜けと相性が良いため、組み合わせて採用することで、明るく開放的な空間が実現します。

上下階にゆるやかなつながりをもたせたことで、家族の気配を感じながら過ごせる反面、音やニオイが広がりやすいというデメリットも。独立性も低く、年頃のお子さんにとってストレスになってしまうこともあるため、長い目で家族との距離感や暮らし方を考えておくことが重要です。

今回は、階段の各パーツの名称と配置によるメリット・デメリットについて解説しました。フルオーダー住宅では、階段の各パーツの素材や色まで丁寧に決めていきます。パーツの名称を知っておくことでよりイメージがしやすくなりますので、是非家づくりの参考になさってくださいね!

次回の~後編~では、階段の形状や外観デザインの種類について、実例写真と併せて詳しく解説していきます。クラシスホームのホームページ「施工実例」では、他にもたくさんの階段の実例をご紹介しています。こちらも是非ご活用ください!

クラシスホームでは、お客様ひとりひとりの想いやライフスタイルを丁寧にお伺いし、アドバイザー・プランナー・インテリアコーディネーター・ホームエンジニアが一丸となって、皆さまの家づくりをサポートいたします。

お住まいが変われば暮らしが変わります。ご自身のライフスタイルに合わせた快適で豊かな暮らしを叶えませんか?

東海エリアにテイストの異なる多数のモデルハウスをご用意しています。是非、お近くのモデルハウスまでお立ち寄りください!

スタッフ一同、心よりお待ちしております。

>>>クラシスホームのモデルハウスの詳細はこちら

>>>最新のイベント情報