階段の各パーツの名称や、配置によるメリット・デメリット、形状やデザインの解説など、“階段の基礎知識”について前編・後編にわたり詳しくご紹介していきます!

普段何気なく使用している階段。足を乗せる板や段の高さなど、その一つひとつに名称や役割があり、階段が構成されています。また、階段の配置によって家族との距離感や生活動線が変化するため、私たちの暮らしに大きく影響しています。

そして、各パーツの名称や配置と併せておさえておきたいのが、階段の形状や外観デザインについて。形状やデザインは空間の印象やプランにも深く関わっています。それぞれの種類や特徴を知っておくことで、家づくりの選択肢が広がり、より満足度の高い暮らしが実現します。

今回の~後編~では、階段の形状と外観デザインについて、イラストや実例写真と併せて詳しくご紹介します!

階段の形状とは?それぞれの特徴を解説

住宅の階段形状は、基本的に『直階段』『かね折れ階段』『折り返し階段』『回り階段』『らせん階段』の5種類に大きく分けられます。それぞれの形状について、イラストや実例写真と併せて詳しく解説します!

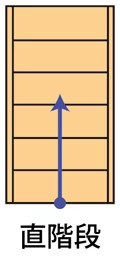

直階段(ちょくかいだん)

上下階を一直線に結ぶ階段を直階段といいます。シンプルな形のため上り下りがしやすく、またコストも抑えることができます。

一方で、直線であることから、バランスを崩したときは下まで転がり落ちてしまう危険があります。掴みやすい位置に手摺を設けたり、途中で踊り場を設けることで、安心して上り下りができるようになります。

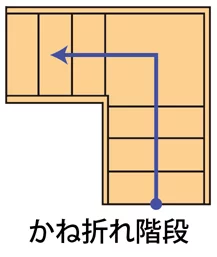

かね折れ階段

上下階をL字につなぐ階段をかね折れ階段といいます。限られた面積でも設置しやすく、曲がり部分に踊り場を設けることで安全性も高くなります。

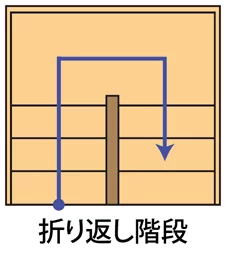

折り返し階段

折り返し階段は、踊り場を挟んでU字に折り返す階段です。直階段と比べて段差の数が多くなることで、階段の勾配が緩やかになり、比較的楽に上り下りすることができます。

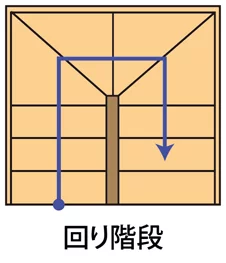

回り階段

かね折れ階段や折り返し階段の踊り場部分に段を設けた階段を回り階段といいます。踏板の内側の幅が狭くなり足を踏み外しやすいため、特に小さなお子さんや高齢者が上り下りする場合は、手摺を追加して安全性を高めると良いでしょう。

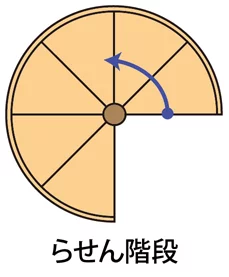

らせん階段

らせん状に回りながら上り下りする階段をらせん階段といいます。ヨーロッパでは古くから多用されてきたらせん階段。美しい曲線と存在感のあるデザインが特徴です。

全体は円柱状となるため比較的省スペースで設置することができますが、他の階段と比べて踏面が狭く、コストも高くなります。また大きな荷物を上階に運ぶことが難しくなるというデメリットも。

空間の印象が大きく変わる!階段の外観デザインについて

階段の配置・形状と併せて検討したいのが、階段の外観デザインについて。意匠性や機能性にも大きく関わる重要な要素です。クラシスホームでもよく採用される外観デザイン4種類をご紹介します!

箱型階段

踏板と蹴込板によって、箱を積み重ねたように見える階段を箱型階段といいます。階段下に収納スペースやトイレを配置することができるため、実用性の高い構造です。

オープン階段

蹴込板のない階段をオープン階段といいます。スケルトン階段やストリップ階段とも呼ばれています。視線が階段の奥へと抜けるため圧迫感がなく、光や風も遮らないため、明るく開放的な空間を演出できます。

ひな壇階段

ステップの側面を露出させ、横から見たときにひな壇のように見える階段をひな壇階段といいます。

側面の壁をなくすことで、すっきりとした空間を演出できます。

片持ち階段

踏板を片側だけ固定させた階段を片持ち階段といいます。宙に浮いているかのような美しいデザインが特徴ですが、片側だけの固定のため補強が必要となります。安全性を維持するためには適切な設計が求められます。

さいごに

階段の各パーツの名称や配置・形状・デザインなど、階段の基礎知識について前編・後編にわたりご紹介しました。階段は間取りとの連動性が高いため、間取り打ち合わせの前にどのような階段にしたいかをイメージしておくことが大切です。そして、家族との距離感や暮らし方も含めて考慮することが、満足度の高い家づくりへとつながります。

クラシスホームのホームページ「施工実例」では、他にもたくさんの階段の実例をご紹介しています。こちらも是非ご活用ください!

クラシスホームでは、お客様ひとりひとりの想いやライフスタイルを丁寧にお伺いし、アドバイザー・プランナー・インテリアコーディネーター・ホームエンジニアが一丸となって、皆さまの家づくりをサポートいたします。

お住まいが変われば暮らしが変わります。ご自身のライフスタイルに合わせた快適で豊かな暮らしを叶えませんか?

東海エリアにテイストの異なる多数のモデルハウスをご用意しています。是非、お近くのモデルハウスまでお立ち寄りください!

スタッフ一同、心よりお待ちしております。

>>>クラシスホームのモデルハウスの詳細はこちら

>>>最新のイベント情報